■ Our Happy Ending

※この話は「First Christmas」の続編です。

長い長い、キスの後。

「……乃梨子」

瞳を揺らしながら、志摩子さんが私の名前を呼ぶ。その瞳の中に移りこんだ私の顔は、ひどく熱っぽい。

一体、どれだけの間唇を合わせていたのだろうか、脳には酸素が行き渡ってないような気がした。

「志摩子さん……っ」

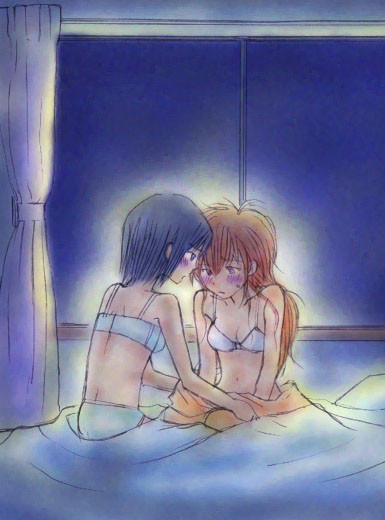

私は気だるい身体で、志摩子さんの胸へと飛び込んだ。ぱさ、とベッドに倒れこむ音。今までしたくても出来なかったことを一つずつ遂行していくように、私は志摩子さんの胸へと顔を埋めた。

「乃梨子ったら。甘えん坊」

くすっと笑って、志摩子さんは私の頭を撫でてくれる。全て許してくれるように、優しい手つきで。

そして一体、どれだけそうしていただろう。

志摩子さんに抱き締めらる感覚は、幼い頃母親に抱き締めてもらった時の安心感と同じものをもたらして、私をどこまでも安心させてくれる。

どうかずっとこのままで――。しかしそんな願いも空しく、志摩子さんは私を抱き締める力を緩め、そしてその顔は赤く火照っていた。

「あなたが、欲しいの」

そして確かに、そんなことを言った。

甘美なピンク色の唇は、何の前置きもなく私の唇を奪っていた。その柔らかな感覚に、再び全身の筋肉が弛緩する。

さっきよりも熱く、そして激しく。私の顎に添えられた志摩子さんの親指と人差し指がゆっくりと動いて、抗う術もなく開かれた唇に舌が差し込まれる。

「う……っん……!」

舌先はまるで別の生き物のように私の口内を這い、唇の裏側を舐める。鼻腔が志摩子さんの唾液の匂いで満たされ、私は息すら出来ない錯覚に襲われた。

顎に添えられた方とは別の手が私の脊椎辺りを撫で、舌の感覚が快感にすりかわる。私はもどかしくなって、恐る恐る舌を突き出すと、志摩子さんの舌がそれをぐるりと舐めまわす。

――何を、やっているんだろう。

頭の片隅でそんな言葉が思い浮かんで、だけどその行為を中断することは途轍もなく困難なことに思えた。

「――はぁっ」

たっぷり一分は溶け合い、そして離れる唇。私に覆いかぶさるような格好になっている志摩子さんはさっきよりも熱っぽく、その瞳は嫣然とこちらを見つめている。

「こんな気持ち迷惑かしら……」

「……えっと」

こんな時、私はどう返せばいいのだろう。志摩子さんがしようとしていること、私は正しく理解できているだろうか。

「その……。志摩子さんは、私に触りたいっていうこと? 私を抱きたい、って」

私の質問に、志摩子さんは恥ずかしそうに首を縦に振った。

「あなたが嫌なら、いいの。これは私の中でのけじめだから。……今まで信じてきたものを全部捨てるっていう、一つの区切りだから」

――全部、捨てる。それは宗教であり、価値観であり、志摩子さんの中に根強く流れていたもの。

それを全部捨てさせてしまう自分の存在が怖くもあり、そして嬉しくもあった。もう何にも囚われず、私を求めてくれることは、一つの解放。それを私が拒絶するなんてこと、できるだろうか。

「大丈夫だよ」

立場が逆になったかのように、私は志摩子さんを抱き締め、その頬をついばんだ。

戸惑いは、確かにある。女同士、というのもその原因の一つ。だけど志摩子さんは私の為に全てを捨ててくれたのだから、そんな価値観を捨てずにいて何ができるだろうか。

快楽が本能の引き金ならば、同性同士が愛し合うことに何の不思議があるというのだろう。マイノリティを排除しようとするのは宗教の欺瞞で、教わるがままに植え付けられた価値観。そんなもの、志摩子さんのためならばいくらでも引き抜いてみせる。

「私も、志摩子さんが欲しい。愛したいし、愛されたいよ」

ね、と私が笑いかけると、志摩子さんは安心するように表情を崩した。そして降ってくる唇と、柔らかな髪。包み込むようにかぶさってきた身体を、優しく抱きしめ返す。

志摩子さんが私を受け入れてくれたから、私も志摩子さんを受け入れる。それが性的な行為であろうと、忌避されるようなことであろうと。

差し入れられていた舌が抜かれ、パジャマのボタンは外されていく。ズボンまで脱がされ、下着姿になったところで志摩子さんは私の首筋に舌を這わせる。

「んっ……志摩子さ、ん」

この行為を、不純なものだなんて思いたくなかった。志摩子さんを想う気持ちは、そして彼女が私を想ってくれる気持ちはこんなにも綺麗に見えるのに、そこにどんな不純物があるというのだろう。

身体のラインをなぞっていく舌に時折ビクビクと身体は緊張し、そんな反応を返しながらも志摩子さんの髪を梳いた。舌がどんどんと下におりていき、志摩子さんの両手が脇腹を撫でる。

「綺麗よ、乃梨子」

ゆっくりと上げられた顔。愛でる様な視線が私に降り注ぎ、急に気恥ずかしくなる。

「ず、ずるいよ。志摩子さんばっかり見て」

「え……?」

「志摩子さんも、脱いで」

私は身を起こすと、志摩子さんのパジャマに手をかけた。志摩子さんは少しだけ逃げようとして、しかし思い直したかの頷いた。

軽く志摩子さんの唇と塞いで、私はボタンを外し、上だけ脱がせる。形のいい乳房が白い下着に包まれ、身を捩るたびたわわに揺れた。同性でも触れたくなってしまうようなそれに、暫し目を奪われる。

「……乃梨子。恥ずかしいから」

「志摩子さんだって、私の見ていたでしょ」

だから何の問題があるの、って、恥ずかしがって俯く額に、自分の額を軽くぶつけた。

「腰、あげて。下が脱がせないよ」

「し、下は自分で脱ぐから」

「駄目だよ、志摩子さん。ほら」

私はそういうと、志摩子さんの足からズボンを抜き取った。神々しいぐらいに白い肢体が、女の子座りでベッドに窪みを作っている。

触れたい――。強くそう思う。

何の汚れも無い身体は、神聖さを湛えていて、また志摩子さんとの距離を感じてしまうから。だからそれの身体に触れたい、神に守られてきた肢体を奪いたいと願う。身も心も、独り占めにしてしまいたかった。

「……志摩子さん」

「乃梨子」

私が肩に触れようと手を伸ばすと、志摩子さんに押し倒された。

「駄目よ、あなたは大人しくしていなさい」

え、と声に出すより早く、私の上半身は裸になっていた。咄嗟にそれを隠そうとした手は、志摩子さんの手によって優しくどけられる。

「あなたのこと、全部知りたいの。どこがどうなっているかとか、どこを触ればどんな声を出すのかとか、全部」

「でも、私――」

そんな大層な身体じゃない、と言おうとした唇は、志摩子さんのそれで塞がれた。

志摩子さんは顔をずらして頬を舌先で舐めると、私の乳房に這わしていた手を蠢かす。頂きに添えられていた人指し指の腹で擦られ、思わず漏れそうになる声を噛み殺した。

「声、聞かせて」

耳元で囁かれ、全身から力が抜ける。私の頬をこそぐっていた舌先は首を伝い、鎖骨をなぞり、やがて乳房へと――。

「やっ……んっ」

「我慢しないで。ね……?」

胸を揉みしだく動きが大きくなって、くすぐったいような感覚が背中を走る。志摩子さんの長い髪が不意に敏感な部分へと触れるたび、堪えきれなくなった声が漏れた。

いつまで、そうしているつもりだろう。そんなぐらい長く愛撫され、断続的だった喘ぎの感覚が短くなっていく。時たまお腹に当たる志摩子さんの胸さえ、私を追い詰めるようだった。

「私はね」

志摩子さんは胸を攻める手を休め、私の髪を撫でながら言った。

「乃梨子の顔も、声も、心も、全部好きなの。だからもっと、あなたを知りたい。もっと好きになりたい」

そう言って始められたキスは熱過ぎて、本当に脳が溶けてしまうじゃないかと思うほどで。もっと深くなるように志摩子さんを抱き寄せる。

心が、志摩子さんの方から惹き寄せられるこの感覚。これはこういう行為でしか得られない、刹那的な感情なのだろうか。

それでもいいと、私は思った。志摩子さんのこと、もっと好きになれるなら。彼女も、そうであるなら。この行為に耽溺して、志摩子さんだけを感じたい。

「はぁ……ん……っ」

時折漏れる淫らな音が、酷く蠱惑的に耳朶に触れる。やがて長く深いキスが終わると、志摩子さんは私の鼻先に軽く唇を触れさせて微笑った。

「乃梨子」

甘美な響きをもった声は、脳髄に染み込むかのよう。その言葉を合図に、私の頭を抱いていた手が舌に下りてくる。

乳房の間を通り過ぎ、へそを撫で、更に下へ。ショーツにその手が振れた時、思わず私は身じろぎした。

「大丈夫よ」

「う、うん……」

それはどこにも根拠のない言葉だったけど、私はそれを無条件で受け入れる。根拠なんてなくても、志摩子さんの言葉になら頷ける。

ショーツ越しに撫でられる感覚に、私は目を瞑った。むず痒いような感覚が腰に響いて、だんだんと別の物になって行く気がした。

「もっと声、聞かせて」

耳元で囁かれ、口から思わず喘ぎが漏れた。それが合図だったかのように、指はショーツの中へと進入してくる。

言わばそこは、スイッチのようなものだった。今までのじゃれあいのようなボディタッチとは違う、もっと直接的な部分。茂みをかきわけ、志摩子さんの指が動くたび、背徳の香りが鼻腔をかすめる。

「はぁ、あ……っ」

その指が入り口へと触れた時、さっきよりもはっきりとした喘ぎが漏れた。志摩子さんはその隙を逃さず、口が開いた瞬間に私の下唇をその唇で噛む。

指は、なおも。なおも私を攻め立て、なぞる動きはより大きくなっていく。入り口の辺りを徘徊するだけの動きを続けていると、不意に指は沈み込んだ。

「あ、んっ……志摩子、さん……」

戻れないような、それでいて新しい扉を開くような、そんな感慨を覚えながら、その名前を呼ぶ。乃梨子、と呼んだその視線は、彷徨うことなく私を捉えた。

蠢く指に逆らう術はなく、私は志摩子さんの背中を抱く。右のわき腹に押し付けられたふくよかな胸の感触が、神経を剥き出しにしていくようだった。

「……下着、脱がしてもいいわよね」

指が引き抜かれたと思ったら、あっと言う間にショーツを抜き取られる。身体には一切何もつけていない、いわゆる全裸の状態。志摩子さんはそれを認めると、身体を隠そうとする私の手を除けて乳房へと舌を這わす。

志摩子さんの左手は乳房を弄び、そして右手は元の場所へと。ピチャピチャと音を立てだしたその場所は、無意識にその指を歓迎している。

「可愛いわ、乃梨子」

だんだんと高い喘ぎをもらし始めた私に、志摩子さんは艶笑する。今まで見たことのない表情、私にしか見せない表情。その事実が、私を更なる快楽の淵へと追い込んでいく。

スムーズに、舐めまわすような動きの指は、どこまでも私を貪るようだった。入り口を攻めることに飽きたのか、親指の腹がクリトリスを擦り上げる。

「ひゃんっ、あ……ぅ」

「ここが、好きなの?」

触れられた瞬間、腰が浮くような快感に晒される。今まで何かの拍子に触れようが、ここまで感じることはなかったのに。

私はその問いに答えられずにいると、志摩子さんは「可愛いこ」と言ってさらに指を動かす。その快楽は、暴力的。何もかもを塗りつぶしてしまう。指が動くたびに腰に疼きが溜まっていく感じがして、志摩子さんの吐息と、唇と、それだけしか感じられなくなる。

「志摩子さ、ん……ぁ、はぁっ……」

嬌声はもう理性では止められず、刺激されるがまま声が漏れる。下半身からはクチュクチュと淫らさを増した水音が溢れ、どこまでもその行為に溺れていく。

腰をくねらせても、花弁から離れない手。動きは激しさを増すばかりで、一時だって休ませてくれない。

「もう、ぁあ……志摩子、さん。私、もう……っ」

「いいのよ、乃梨子」

志摩子さんの左手が私の髪を撫で、右手はなおも舞っている。私は堪えきれなくなって志摩子さんに抱きつくと、唇を舌でこじ開けられた。

口内を蹂躙する舌と、クリトリスをなぶる指。喘ぎと言う快楽の出口がなくなって、更なる高みへと連れて行かれる。

「んん――っ!」

声さえ出なくなって、腰から全身に気持ちよさが伝わり、ガクンガクンと身体が震えた。

頭が真っ白になるような、今まで感じたこともない強い快楽。志摩子さんが指を動きを緩めて、それで私は果てたのだと気がついた。

「乃梨子」

一度離れた唇は糸を引きながらそう呟き、私の頬にキスを浴びせる。荒い息は中々収まらず、快楽の波もすぐには引いていかない。

肩を上下させている隣で、志摩子さんは愛しげにこちらを見ていたから、私はそれに微笑を返す。志摩子さんも、微笑う。志摩子さんは私の呼吸が落ち着くまで、そうして髪を撫でていてくれた。

「志摩子さん」

身体から熱が引いてきても一向に愛しいと想う気持ちは消えなくて、志摩子さん唇を舌先で撫でる。ゆっくりと開かれた唇に舌を進入させると、さっき志摩子さんが私にそうしたように、口内を弄ぶ。

今度は、私の方が覆いかぶさるように。立場を逆転させて、私は志摩子さんの口の中を舌先で探り、味わう。時折漏れる熱い吐息が頬にかかり、私にはそれがどうしようもなく心地よく感じた。

「今度は、志摩子さんの番だよね」

「えっ……?」

「今度は私が気持ちよくしてあげるから」

「乃梨、子……っ」

何かを言おうとする唇を、舌を滑りこませることで塞いだ。

その行為に耽溺していくごとに、私の中の欲求は高まっていく。もっと、志摩子さんを感じたい。志摩子さんが私にそうしたように、私も志摩子さんのことがもっと知りたい。もっと触れたい。

私は志摩子さんの頬に添えていた手を滑らせ、首をなぞり、鎖骨を撫で、やがて乳房に手を添えた。純白のブラジャーに守られている形のいいその胸は、心地よい弾力をもって私の手を押し返してくる。

「取るよ、下着」

私は有無を言わさない動作でホックを外すと、たくし上げるようにしてそれを抜き去った。頬を染めた志摩子さんと、上を向いた乳首。それに何故だか、張り裂けそうなぐらい興奮する。

志摩子さんのこんな姿を見れるのは自分だけだという優越感。志摩子さんを意のままにしているという支配感。今まで決して満たされることのなかった独占欲が、喜びの声を上げる。

「いいなぁ、綺麗な胸してて」

「乃梨子、だって……かたち、っん……。いい、でしょう?」

灰色の感情が胎動するのを隠すように私が言うと、志摩子さんは途切れ途切れにそう返す。胸だけでこんなに感じているなんて、もしかしたらここが性感帯なのかも知れない。

志摩子さんのその反応が嬉しくて、私はその頂きをつまみ上げる。それに「ひゃん」と可愛い喘ぎが返ってきて、思わず口端に愉悦が滲みでた。

「可愛いよ、志摩子さん」

どうして、どうして――。

その声が、身体が、こんなにも愛しいのだろう。甘美な喘ぎは私の脳髄に直接響いて、いつまでも残響を残す。愛しさばかりが募って、早く、もっと志摩子さんを知りたいと欲する。

私は志摩子さんの口内を貪っていた舌を抜き取ると、乳飲み子のように乳首にしゃぶりつく。一層高い喘ぎが暖房の効いた室内に響いて、ぞくぞくと背筋が震えた。

「……脱がせちゃうからね」

「あ、乃梨子……」

少し早いかな、と思ったけど、私はショーツに手をかけ、「腰を浮かせて」と言うと一気にそれを抜き取る。私の恥ずかしい部分を、恥ずかしい姿を見たのだから、今度はこっちがそれをする番だ。

白いシーツに横たわる、白い肢体。透き通るような肌は火照り、微かな赤みをのせている。身体の凹凸が描く艶美な曲線はどこまでも肉感的で、視覚に快感を与えてくれる。

「んっ……ぁあ……」

露になった秘部に指を這わせると、途端に漏れる声。敏感に反応する身体。

「志摩子さんはエッチだね」

その言葉に「そんなこと……」と顔を背ける仕草さえ、私の興奮を助長する。あれだけ私の身体を弄んだのだから、その否定が意味を持たないことなんて知れていることなのに。

私は添えられた指をゆっくりと動かしながら、また乳首を口内で転がす。もどかしそうに動く身体は、快楽から逃げようとしているのか、それとも「もっとして欲しい」という表現なのか。大きく肢体が跳ねるたびに口内からピンク色の頂きが逃げ、口の端あたりの頬を撫でる。

「ひぁ、んっ……乃梨、子」

その名前が呼ばれるたび、私は喜びに満たされる。今志摩子さんの中には自分しかいないという事実は、さらなる欲望に拍車をかけた。

乳房から外れた舌は、へその周りを撫で、丹田を通り過ぎる。柔らかな茂みをかき分けて辿り着いたそこは、もうじっとりと濡れていた。

「やっ、ん……ダメ、よ」

「どうして?」

私は淫らに蠢くサーモンピンクに舌を這わせて、志摩子さんの顔を仰ぎ見た。

「汚い、し……恥ずかしい、から。んっ……」

「そんなことないよ。志摩子さんのここ、凄く綺麗」

鼻腔を満たす唾液の匂いは、恐らく私のものなのだろう。シャワーを浴びたばかりのそこに、饐えた匂いはない。

両手で膣の入り口を守る襞を開かせると、舌先で肉芽をチロチロと舐め上げる。一際高い嬌声が漏れ、志摩子さんの太ももが上下に動く。その動きはひたすらに扇情的で、燻っていた情欲が発露していくのを感じた。

「あ、っん……あぁ、はぁっ……」

縋るようにして私の頭に添えられた手は、髪に埋もれる。それをこの行為に対しての了承と受け取ると、更に舌先を尖らせた。

まるで何かのスポーツをしているかのように、その行為のことしか考えられない。志摩子さんを悦ばせるためだけに、私は犬みたいに舐め続けることしか出来なかった。

「ねえ。声、聞かせて」

そう呟く私の声は上擦っていて、掠れて聞こえる。もっと色んな志摩子さんの反応が見たくて、私は身を起こすとまた乳房に舌を這わせた。

力を入れるたび、意のままに形を変える乳房。左手でそれを掴み、右手はなおも敏感な場所をまさぐる。より近くで聞こえる嬌声が、忽微な理性をすり減らしていく――。

私はまた志摩子さんの唇が欲しくなって、何度目なのか分からなくなるぐらい交わした深いキスを求める。躊躇いもなく私を招き入れる口内の熱さに、色情は焦げ付きそうだ。

もっと、もっと――。

胎動する灰色の感情は色を濃くして、私を激しく責付く。もっと志摩子さんを悦ばせて、もっと淫らに喘がせて、もっと私で満たしてしまいたい。私だけしか見ることの出来ない志摩子さんの表情を、この網膜に焼き付けたい。

ディープキスにくぐもった嬌声は空気を求めるたびに漏れ、その声はさっきよりもヴィブラートがかかっているように思えた。私の腕の中で乱れ、変わっていく志摩子さんが、どこまでも愛しい。

「ひぁ、あっ、んっ……あっ、あぁ……!」

激しさを増す嬌声は、絶頂が近いことを示唆している。私は乳房と秘部に添えられた手の後者を、喘ぎに合わせるように激しく動かし、志摩子さんを快感の頂点へと導いていく。

私は志摩子さんに抱き寄せられるがまま結合を深くさせ、ただお互いを貪りあう。心も身体も、距離をゼロにするために。

「あ……っあ……!」

喘ぎ声が途切れ、志摩子さんの身体が快楽になびく。野性的な動きで、白い肢体を震わせる。

志摩子さんは、私の手によって、絶頂に達した――。

私はそれを認めると、肩で息をする志摩子さんの隣に寝転び、宥めるようにその頬を撫でた。端正なその顔から、快楽の残滓が引くまでずっとそうしていた。

「乃梨子……」

そして私は。

「……大好き」

そう呟く唇に、同じ言葉を返して、もう一度深く溶けあった。

全てが終わって、私たちには何が残ったのだろう――?

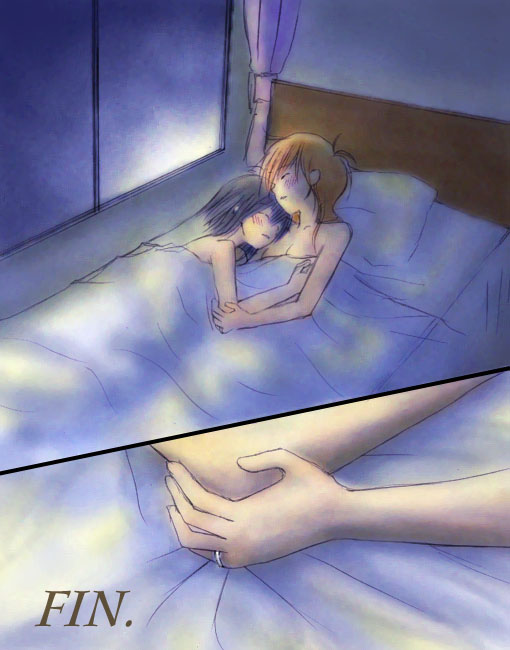

激しい欲求から解放された私には、夜の冷たさを塞ぎきれなかった部屋が酷く寒く感じて、志摩子さんごと布団にくるまった。

冷たく、全裸の身体の上を滑るその感触。そこにある温もりは、志摩子さんの素肌以外に何もない。

「ねぇ、志摩子さん」

「なぁに、乃梨子」

志摩子さんに抱き着きながら呟いた言葉に返されたのは、蕩けそうな笑顔。そんな表情のまま優しく髪を撫でられたから、私は思わず目を細める。

至上の、幸せ。それをいつまでもこの肌で感じていたいけれど、私には言っておかなくてはいけないことがあった。

「本当に、よかったのかな?」

「え……?」

「私と、こんな関係になって。子供の頃からの夢を、捨てさせてしまって」

志摩子さんは私の質問に目を丸くして驚いて、そしてもう一度優しく微笑んだ。

「乃梨子は優しいのね」

そう言って、志摩子さんは私の額にキスを落とした。何もかもを許すような柔らかさが、こそばゆく感じる。

「これは私が言い出したことでしょう?」

「そうだけど。……私のために、って、そう思っちゃって」

その言葉を聞いた志摩子さんは、もう一度私に笑いかける。

どこまでも優しく。――そして少しの、辛さを秘めた笑顔で。

「愛している人を守るには、大切なものを捨てなくてはいけない。そんなことって、確かにあるの。私はそれ気付くのが遅すぎて、そして臆病だった」

乃梨子には辛い思いをさせてしまったわ、と、笑顔は苦笑に変わる。

「私はあなたのことを知っているつもりでいたけど、全然分かっていなかった。このままじゃどちらも辛いだけだって分かっていたのに、決めるのが遅くなってしまったわ」

「うん……」

そう言って志摩子さんは、私を胸の谷間に押し付けるようにして抱きしめてくれた。あなたが好きなの、と耳元で囁かれ、思考だけでなく体中の筋肉まで弛緩する。

一体どれだけ、そうやって志摩子さんに甘えていただろう。私は顔を上げると、志摩子さんの唇をついばんでから言った。

「私もね、凄く好きだよ。志摩子さんがいれば何もいらないし、何だって捨てられる」

私の言葉に「ありがとう」と呟いた唇が愛しくて、もう一度キスを。

唇を離した後に目が合うと恥ずかしくて、嬉しくて、大声で叫び出したいほど幸せで、思わず微笑み合う。

「私、志摩子さんと結婚したいなぁ」

「ふふ……、私もよ」

言いながら髪を梳いてくれるのが嬉しくて、私も志摩子さんの髪に手櫛を通す。肩に顎をのせて、胸板を擦り合わせるように抱き合うのが心地よい。

じゃれつくように志摩子さんが私の耳たぶを甘噛みしたから、「くすぐったい」と笑いなら耳たぶを咥え返す。何度も何度も、飽きるまでそうしてふざけ合う。

「ね、志摩子さん。幸せが通っていく指が、小指でよかったね」

やっとそのやり取りが終わると、私は「どうして?」と訊く志摩子さんに答えた。

「こんなに大きな幸せ、絶対にこのリングを通り抜けられないもん」

「……そうね。乃梨子の言うとおりだわ」

くすっと志摩子さんが笑って、愛しそうに白金のリングを撫でる。私も、リングを見て笑う。

どこまでも甘美な、二人だけの時間。それがいつまでも続けばいいと思ったけれど、行為の疲れからか目蓋は重くなってくる。

「志摩子さん……」

眠りに落ちる前に、ただ一言伝えたい言葉がある。

何度もリピートしたけど、きっとまだ気持ちの半分も伝わっていない、そんな言葉を。

「……好き」

「私も、好きよ」

甘い囁きに、私はリングをはめた指に力込めて。そしてそっと、いたわるように力を緩める。

柔らかな月明かりは、数分と待たずに寝息を立て始めた志摩子さんの寝顔を照らしだす。そして私は世界で一番愛しい人を抱きしめながら、ゆっくりと瞳をとじた。

...Produced By 滝&寄玄

...since 05/11/22

...直リンOK 無断転載厳禁

...since 05/11/22

...直リンOK 無断転載厳禁